文章摘要:

成都世运会作为一场国际盛会,其场馆建设与运营的可持续性问题备受关注。为了保证赛后资源的最大化利用,成都采取了“能改不建”的战略,在赛事场馆的设计与运营中注重环境友好和长远价值。本文将从四个方面详细探讨成都世运会场馆运营的破局之道:一是场馆建设的可持续性战略,二是场馆资源优化利用的创新方法,三是赛后资源转化与利用的实践,四是公众参与与多方合作的推动作用。通过这些举措,成都不仅确保了赛事的成功举办,更为未来的城市发展积累了宝贵经验,展示了如何在大型赛事后实现场馆资源的最大价值。最终,成都的经验为全球大型赛事场馆的运营模式提供了新的思路。

1、场馆建设的可持续性战略

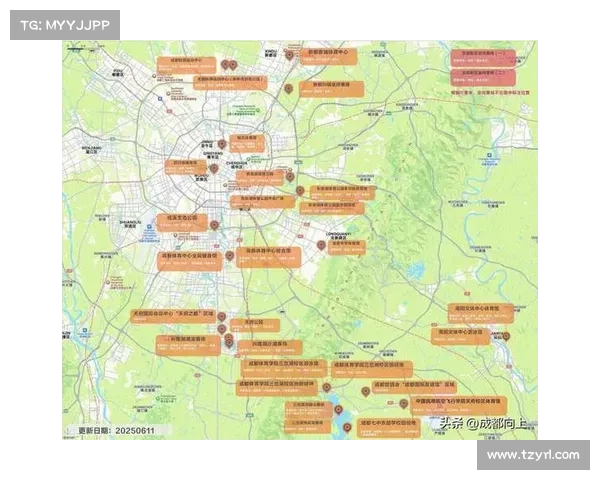

成都世运会场馆建设的最大亮点是“能改不建”的战略。传统的赛事场馆建设往往注重短期效益,然而成都选择改造现有设施,而非一味新建,这样不仅节省了大量资金,还减少了资源浪费。这一做法在规划阶段便考虑到场馆的长期利用,避免了“过度建造”导致的资源闲置问题。

例如,原本用于其他大型活动的场馆,如成都体育中心,通过结构改造和功能重塑,成功转型为世运会的比赛场地。这一方案不仅有效地提升了场馆的使用率,还使得赛事前期的准备工作和建设成本大大降低。再加上合理的绿化设计,场馆在赛后能够继续发挥其综合功能。

除了设施本身的改造,成都还注重场馆周边配套设施的建设,使得场馆区域成为一个完整的服务生态圈。从交通、住宿到商业配套,成都通过系统性规划,确保场馆不仅能满足赛事需求,也能为市民和游客提供长期的便利服务。这种可持续性的战略为后期的资源利用提供了坚实的基础。

2、场馆资源优化利用的创新方法

在场馆建设的基础上,成都通过创新的方法对场馆资源进行优化利用。一方面,赛后场馆被设计为多功能综合体,可以承办不同类型的活动,包括音乐会、展览、体育赛事等。通过功能多样化,场馆可以在不同季节和不同需求下为社会提供服务。

九游娱乐另一方面,成都还探索了“场馆+产业”模式,特别是在体育、文娱、旅游等领域,利用场馆的空间和设施资源打造产业集群。例如,世运会结束后,一些场馆被改建为体育培训中心、文艺创作基地或文化展示平台。这些创新性的产业融合不仅增加了场馆的收入来源,也促进了成都经济的多元化发展。

此外,成都通过智能化技术的引入,提升了场馆运营的效率。智能化管理系统能够实时监测场馆的使用情况,并进行数据分析,优化资源分配,降低运营成本。这一举措使得场馆不仅在赛事期间运转高效,也在赛后能够保持长时间的高效运营。

3、赛后资源转化与利用的实践

赛后资源的转化是成都世运会场馆运营中的关键一环。通过合理的规划和设计,成都在赛事结束后成功实现了场馆功能的转变和资源的再利用。以世运会主场馆为例,赛事结束后,这些场馆迅速被转型为全民健身中心和文化活动中心,为市民提供了丰富的体育和文化体验。

除了主场馆,成都还注重赛事相关设施的转型。例如,部分媒体中心和志愿者服务点被改建为培训和办公空间,吸引了众多企业和机构入驻,带动了当地经济的发展。通过这种方式,成都不仅为市民提供了便捷的服务设施,也为企业和政府创造了价值。

更为重要的是,成都在赛后资源转化过程中,积极推进与其他城市和地区的合作,使得部分场馆成为国际性活动的承载平台。例如,成都与多个国际体育组织建立了长期合作关系,争取到更多的国际赛事和文化活动落户成都。这一战略不仅增强了成都的国际影响力,还为场馆的持续运营提供了稳定的经济支持。

4、公众参与与多方合作的推动作用

在成都世运会场馆运营过程中,公众的参与和多方合作起到了不可忽视的推动作用。成都政府通过广泛的公众征询和意见采纳,使得场馆的设计和功能布局更加符合市民的需求。此外,政府还积极组织市民参与赛后场馆的管理与运营,让市民成为场馆资源利用的一部分。

此外,成都还通过与国内外的企业、社会团体以及非政府组织的合作,共同推动场馆的多元化运营。通过与体育品牌、文艺团体以及旅游公司等的合作,成都将这些场馆打造成了文化创意产业和商业发展的重要平台。这些合作不仅增加了场馆的经济效益,也提升了公众参与感。

政府与社会各方的深度合作还体现在政策支持上。为了鼓励更多企业和组织参与场馆的运营与管理,成都出台了一系列优惠政策,包括税收减免、资金扶持等,为场馆的可持续发展提供了强有力的政策保障。这些多方合作的举措无疑是成都在场馆运营上取得成功的关键因素之一。

总结:

成都世运会场馆运营的成功得益于其深刻的战略眼光和创新的思维。通过“能改不建”的理念,成都在场馆建设上做到了资源最大化利用,避免了过度投资和资源浪费。而在赛后,场馆资源的转化和多功能利用,不仅促进了社会经济发展,还提升了市民的生活品质。此外,公众参与和多方合作的推动,进一步保障了场馆的长期运营和可持续发展。

总的来说,成都世运会的场馆运营经验为未来举办大型国际赛事的城市提供了宝贵的借鉴。通过创新的运营模式和全方位的资源整合,成都不仅在赛事举办期间创造了精彩的体验,更通过赛后的资源转化实现了社会价值的最大化。希望这种模式能够在其他城市得到推广,为全球大型赛事场馆的可持续发展开辟新的路径。